図書館のデータベースを検索していると、昔懐かしハインツ・レーグナーのブルックナーが登録されていたので思わずクリック。

ブルックナー

交響曲第5番 変ロ長調

ハインツ・レーグナー指揮ベルリン放送管弦楽団

録音:1983年9月~1984年1月、ベルリン放送局

Deutsche Schallplatten(国内盤 32TC-98)

CDジャケットを掲載できないのが残念だが、最初の国内盤CDである。

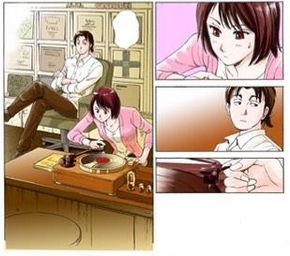

以前私はレーグナーのCDをかなり所有していた。徳間からリマスタリング盤が発売された際には、その殆どを購入した。しかし、上記CDを聴いていると、私は最初に発売されたこのCDをスピーカーを通しては一度も聴いていないことに気がついた。

購入当時、私は会社の寮に入っていた。独房のような狭い部屋であった。そこにオーディオセットを持ち込んだので部屋はますます狭くなり、居住性は最悪であった。しかも、事実上音を出せない。仕方なくヘッドフォンを使ってCDを聴いていたのである。これもそうした時期に集中して何度も聴いたCDのひとつであった。

懐かしいCDではあるのだが、今聴き返してみても、演奏に圧倒的な説得力があるわけではなく、オーケストラに際立った魅力があるわけでもない。それでも、今回はスピーカーから音を出しているだけに、この録音に対しては30年近く前とはかなり違った印象を受ける。音が清冽なのである。演奏者たちが丁寧に演奏して、それを録音スタッフが丁寧に収録したということがいとも容易に想像できる。ああ、これは旧東ドイツの職人たちの仕事なのだと認識させられるのである。

演奏時間を見ると、全曲で69分だから、ブルックナーの交響曲第5番としては短い部類に入るだろう。しかし、この清冽な音を楽しむには十分な時間だ。かつて私が使っていたヘッドフォンではこのCDの演奏は分かっても、音は良く分からなかったのだ。こんな素敵な音が入っていたとはね。意外にも音そのものを楽しめたので私は大満足だった。レーグナーの他の演奏も是非聴き直してみたいと思ったが、彼が残したブルックナーもマーラーも図書館には架蔵されていなかった。ブルックナーの交響曲第5番は偶然架蔵されたものだったのだろう。これが聴けただけでも御の字としよう。

(2015年11月1日)